住友史料叢書「月報」

- 別子銅山と住友吉左衞門友成・・・・・・篠﨑昭彦

昭和47年(1972)2月28日、住友金属鉱山は別子銅山の閉山を発表した。かつて住友家法に「我一家累代の財本」と謳われ、当時においても日本の代表的銅山の一つであった別子銅山の閉山は内外に大きな反響をよび、日本経済新聞は、「住友発祥の別子銅山、280年の歴史に幕、来年3月に閉山、円切上げで競争力失う」、毎日新聞は「281年の歴史・世界最長の斜坑、鉱脈尽き危険、採算割れ」とそれぞれ大きく見出しに掲げ、報道した。

別子銅山は元禄4年(1691)の開坑以来、海抜1200メートルの山頂から営々として下部へ、下部へと掘り進み、当時は海面下1000メートルにまで達していたが、次第に鉱量・品位とも減衰傾向が顕著となり、採算も悪化し、加えて貿易・為替の自由化やニクソン・ショック後の円高の進展など銅山経営の前途は多難が予想された。

とくに住友金属鉱山に決断を促したのは、深部操業の安全確保に大きな不安が生じてきたことであった。下部に移るにつれて地熱は50メートルごとに一度上昇し、最下底では50度を越し、作業場は強力クーラーによって30~33度に強制冷却せねばならなかった。岩盤への圧力も上昇し、山鳴り、山はねと称される岩盤の破裂や崩落現象が現われ、南アフリカなどに先例がある重大事故が発生する危倶を増してきた。それだけに閉山の決定はとくに鉱山関係者にとって厳しい選択ではあったが、これにより危倶した重大事故なしに祖業に有終の美をとげることができるという安堵の思いは大きかった。

労働組合との協議と交渉も、閉山発表後の7月平和裡の話し合いでまとまり、人員の移動や設備の撤収、さらには別子山村ほか地元対策など閉山のための行動は迅速に開始された。

別子鉱山は戦後の財閥解体により住友家の手を離れたが、同鉱山の創始者に対する住友金属鉱山の崇敬の念は厚く、このさい住友家第16代家長住友吉左衞門友成に、ぜひとも鉱山の最後の姿をご覧いただきたいとお招きした。

同年10月13日、家長は社長河上健次郎の案内で別子鉱業所に来訪された。現地では別子事業所長(常務取締役)河合義夫、別子鉱山長(取締役)前橋仁治らの出迎えを受け、同日、端出場(はでば)第四通洞から別子坑内へ入られ、地表下2000メートル、海面下1000メートルの最下底坑道にまで足を運ばれた。翌14日は山根大山積(おおやまづみ)神社に詣でられ、瑞応寺の住友廟(長泉堂、住友家祖先、別子鉱山ほか在新居浜住友各社殉職者などを合祀)に別子閉山を奉告された。さらに翌15日は別子坑内を経由して高知県側の日浦口に出、そこから山道を徒歩で旧別子の坑外施設廃嘘跡や大露頭発見ゆかりの歓喜坑を訪れ、さらに銅山峯(どうざみね)を越えて東平(とうなる)(大正4年から昭和5年までの採鉱本部所在地)までの急坂の道を下山された。翌16日は四阪(しさか)の製錬所を視察の後、大三島大山祇(おおみしまおおやまづみ)神社を詣でられた。

アララギ派の歌人泉幸吉を号して、斎藤茂吉の高弟でもあった家長は、途中画家がデッサンをするごとく、時々立ち止まっては熱心にメモをとられたが、帰京後別子行の感慨を16首の歌に托され、河上社長へ贈られた。以下にその一部を紹介する。

相抱き喜びしとふ歓喜坑羊齒(しだ)青きさへ懐かしきもの

元禄3年の秋、泉屋住友の手代で、備中吉岡鉱山の支配役でもあった田向(たむき)重右衛門の一行は、伊予国川之江から險しい道なき道を登り、ようやく夕刻銅山峯近くまで辿りついた。そして「夜中篝火を焚き唯今の歓喜間符に掘り入り」、ついに世にも類い稀な別子大鉱床の尖端を発見、相擁してその喜びを分かち合った。その感激が素直に歓喜問符(坑)の名として残された。この坑口は、最近忠実に開坑当時の姿に復元され、訪れる人の感銘を誘っている。

更に、旧別子の自然を歌う。

石垣に植ゑにし樅(もみ)の太々とを暗きまでに立ち茂りたり

移し植ゑし落葉松ここに黄葉(もみじ)してかく美(うる)はしき樹林と成りぬ

事業開始とともに、鉱山周辺の天然樹林は鉱山採掘用の坑木や製錬用の木炭に供されて、みるみる周辺は緑を失い荒廃していった。のちの初代住友総理人、広瀬宰平も明治初年頃から鉱山近傍にスギ・ヒノキの植林を試みたが、本格的に進められたのは伊庭貞剛が別子支配人に就任した明治20年代後半からで、新たに山林課を設けて植林・伐採事業に専念する制体がつくられた。樹種はカラマツ・ハゲシバリであったが、地力の養生に応じてヒノキ・モミなども植林された。しかしとくに尾根筋は活着が難しく、せめて土砂の流出だけでも防ごうとヤマヤナギを挿木して被害防止に努めた。地味で辛抱強い長い間の苦労の積み重ねが、今日の美しい樹林をつくったのである。

歓喜坑前で大鉑の歌に聴き入る(写真左から住友 家長、河上住友金属鉱山社長、前橋別子銅山長)

住友林業は平成5年(1993)、林業と自然環境の共存を目指し、新しい森林管理のモデルとして別子山村中7番の地に広さ1900ヘクタールの「住友の森エコシステム」を開設し、その先駆性を高く評価され、朝日森林文化賞を受賞した。そこにフォレスターハウスを作り、植林の歴史や実験林のデータ等を陳列し、一般にも公開している。

ハウスの正面には前記した「移し植ゑし……」の歌が伊予の青石に刻まれ、平成9年5月、第17代家長住友吉左衞門芳夫の臨席の下に奉告祭が行われた。

さらに住友家長の歌を続けよう。

音もなく薄(すすき)ゆれたつ坑口に團居(まとゐ)してきく大鉑の歌

山道を高橋熔鉱炉、重任局・勘場(かんば)跡を経て登ってきた家長一行は、歓喜坑の前で小憩し、昼食をとった。周りにはススキが音もなく揺れている。そこへ格調高い大鉑の歌がゆっくりしたテンポで流れてくる。声自慢の現場の職長たちがかねてテープレコーダーに録音してくれた正調大鉑(おおばく)の歌であった。大鉑とは品位の高い銅の良鉱のことである。よく唄われる中の一つを紹介してみる。

今の旦那様は末代御座りや鉑にや歩が増す人が増す

(今の御当主がいつまでも続いてくれたら、優良な鉱石は増えて給料も増え、働く人々も増えてゆく)

大鉑の歌は、古くは旧別子で毎年正月元旦、山根大山積(おおやまづみ)神社の社前で行われた神事に唄われた歌である。前の年に採(と)れた最良の鉱石を、雪中を橇(そり)でひき上げ、神社の前で歌い納め、新年の安全と繁栄を祈った。

この行事は現在の別子事業所でも毎年正月の恒例として続き、その日は新居浜在勤の住友連系各社の代表者も参列して山根大山積神社に事業の繁栄と安全を祈り、別子の有志による大鉑の歌が奉納されている。歌の節は大阪天神社に伝わる木遣(きやり)節を伝承したものといわれる。

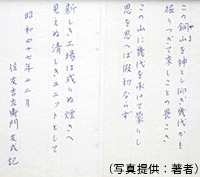

住友金属鉱山河上社長に贈られた先代家長自筆の別子銅山の歌(住友金属鉱山所蔵)

時は遡るが、戦前昭和15年(1940)別子銅山は開坑250年を迎え、住友をあげて祝賀行事が行われた。この時祝賀祭の祭主として新居浜を訪れた第16代家長は、その感慨を次の歌に托された。

三日餘り鉱山祭典(やまさいてん)の行事あり心つつしみ勤(つとめ)を為さむ

この鉱山(やま)にささげし生命(いのち)数しれずけふは呼ばはむその霊祭(たままつり)

二百五十年代々をつたへし鉱山(やま)なればただ後世(のちよ)を願ひ止まずも

しかし以来、星霜三二年、願い空しく、いま祖業の終焉に立ち会わねばならなかった家長の感慨と悲傷は余人に計り難い重いものであったであろう。

み祖(おや)より継ぎ来て此処に二百八十年いま閉山の悲しきに遭ふ

この山に幾代を承けて蒙りし恩をおもへば苟且(かりそめ)ならず

山と人との遠きつながり思ふさへ吾につたなく廻り来し運

昭和16年刊行の『別子開坑250年史話』は、その冒頭に次のように述べる。

「およそ理念としての事業の永遠性に、最も妥当なる形態を与ヘ、これを客観の世界に具現せるものに、わが別子銅山がある」。「さりながら、現象の世界はいふまでもなく有限の世界であり、謂ふところの天地も曾って一瞬なる能はざるの世界である。……流転又流転、刹那といへども止まらざるを法則とする。……大別子といへども畢竟、如是法則の外にあるを許されない」。

有限と流転の中に常に永遠を求めて努めてやまない事業精神こそ住友人が別子銅山の苦難の経営を通じて学んだ教えであった。別子銅山は住友人の魂の故郷であり、神のごとく畏敬してやまない存在であった。

この銅山(やま)を神とし仰ぎ幾代かも掘りつぎて来しことの畏(かし)こさ

この歌こそ住友家長にして歌人泉幸吉ならではの別子銅山への挽歌であり、流転常ない事業経営のなかに永遠を求めてやまない住友人としての絶唱というべきであろう。

閉山から18年の歳月が流れ、平成2年別子銅山は開坑300年を迎えた。開坑300年の記念祭典は住友グループの幹部が新居浜に参集し、山根大山積神社で厳かに執り行われた。しかし、残念ながら家長友成は老齢のため出席の願いかなわず、次の第17代家長を継承される住友芳夫が祭主を代行された。

その3年後の平成5年6月14日、第16代家長友成は享年85歳の生涯を静かに閉じられた。

記念事業の一つとして神社境内の別子銅山記念館前庭に歌碑が建立された。

この歌碑は、形を銅山峯の稜線にあやかり、素材を別子鉱床をイメージした伊予の青石に求め、埋めこんだ粗銅板の上に前記した友成家長の絶唱が刻まれている。歌碑からは南に高く銅山峯を仰ぎ見、北に遠く四阪島を望見できる。そして静かに住友事業の来し方を思い、行く末を見守っている。

(住友金属鉱山株式会社名誉顧問)

住友史料叢書「月報」24号 [2009年12月15日刊行]

※執筆者の役職は刊行時のものです。

月報タイトル

「Bonk貨について」

「Bonk貨について」 「住友の建築物にみる三つの理念」

「住友の建築物にみる三つの理念」- 「先人の足跡を辿る技術史ならではの史料の楽しみ方」

- 「外資の住友事業精神への共感」

- 「ホストとゲスト-住友と大坂町奉行-」

- 「伊庭貞剛と禅」

- 「シーボルト、ポンペの見た日本の棹銅」

- 「四阪島製錬所とその継承」

- 上野公園が生み出す歴史

- 苦難を乗り越える

- 『住友文庫ドイツ医学学位論文目録』の刊行

- グローバル時代にますます求められる住友の事業精神

- 「国際商品」未満

- 戦後七〇年と住友の事業精神

- 環境企業家を育てよう。

- 北摂山麓の古代史を探る

- 住友家歴代の文事と公家文庫

- 私の米国駐在の物語り

- 銅輸出再許可のころ

- 近代和風建築と旧広瀬家住宅

- 先人の教え

- 住友銅吹所跡の発掘調査と近世考古学

- グローバル時代の人材養成

- 足尾銅山(銅 あかがね)街道と平塚河岸(かし)

- 別子銅山と住友吉左衞門友成

- 発掘調査で甦った「鼓銅図録」の世界

- 石門心学と住友精神